臨床検査は患者さんの病気の診断や治療の効果を判断するために重要な指標となります。

迅速かつ正確な検査結果を提供できるように努めています。

検査科は生理機能検査と検体検査の2つの部門に分けられています。

生理機能検査は、検査機器を用いて技師が患者さんに直接検査機器等を取り付け行います。

人体への侵襲性がないので、繰り返し安心して検査できる特徴があります。

検体検査は、体から採取された様々な検体(血液・尿など)を検査・分析し、結果を数値として電子カルテに迅速に報告いたします。

また、血液型検査(ABO式・Rh式)や輸血前の交差適合試験なども担当し、安全で適正な血液を提供しています。

健診センターでの採血業務も担当しています。

生理機能検査

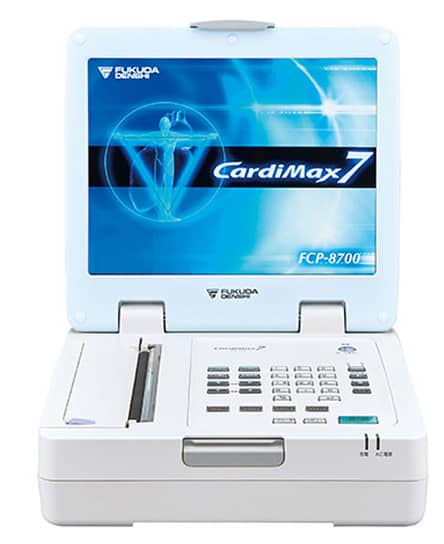

心電図検査

四肢と胸部に電極を付けて心臓の電気的活動を波形にして記録いたします。

不整脈、心筋梗塞、心臓の肥大などの有無を検査いたします。

検査時間は5 ~ 10分程度です。

長時間心電図

ホルター心電図

24時間心電図を記録し、どんな種類の不整脈がどれくらいの頻度で出現しているか検査し、

短時間の心電図記録では捉えられない不整脈や狭心症などを調べます。

装着にかかる時間は15 ~ 20分程度です。

携帯心電図

家庭や外出先で動悸などの症状が起きた際に、患者さん自身でその時の心電図波形を約30秒間記録していただきます。

自覚症状がある時に、自分でとった心電図を医師に見せることで心疾患の早期発見・治療に役立てることが出来ます。

肺機能検査

肺にどれくらい空気を取り込むことができるか(肺活量)、また一気にどれくらい空気を吐き出せるのか(努力性肺活量)を測定し肺の状態を調べます。気管支喘息や肺気腫の有無、手術前の呼吸機能を評価します。

検査時間は15 ~ 20分程度です。

ABI・CAVI検査

両腕・両足の血圧を同時に測定し、足首と上腕の血圧の差や、血管を通じて手や足に伝わっていく脈の速度から血管の詰まり具合や血管の硬さ・おおまかな血管年齢がわかります。

検査時間は10分程度です。

脳波検査

脳は活動にともない常に微弱な電波を出し続けています。その電気的な変化を頭部につけた電極でとらえ、波形を記録いたします。開閉眼、光刺激、過呼吸の刺激を与え脳の反応を調べます。

てんかん、意識障害などの診断に役立ちます。

検査は90分程度です。

聴力検査

標準純音聴力検査(気導・骨導)を行っています。

防音室に入っていただき高さの異なる音の聞こえ具合を調べます。

左右別々に検査を行い、聞こえる最も小さい音を調べ難聴があるか、また難聴の程度がわかります。

めまいの場合も行い原因が耳の異常によるものであるかの検査としても行います。(気導検査)

耳の後ろに骨導受話器をあて骨に音の振動を与え内耳を刺激します。(骨導検査)

検査は15分 ~ 20分程度です。

尿素呼気試験

尿素呼気試験とは、体内(胃内)のピロリ菌の感染の有無を調べる検査です。

ピロリ菌とは正式名称「ヘリコバクター・ピロリ」と呼び、胃・十二指腸潰瘍、胃癌と深く関わりがある菌です。

約100mlの水と検査薬を服用し、検査薬服用前後の呼気を採取して測定する検査です。

検査時間は30分程度です。

睡眠時無呼吸症候群簡易検査

睡眠時無呼吸症候群(SAS:Sleep Apnea Syndrome)とは気道の閉塞などが原因で睡眠時に何回も呼吸が止まる病気です。

その結果、いびき、起床時の頭痛や強い眠気、倦怠感、集中力低下など日中の様々な活動に影響が生じます。

当院で行っている簡易検査では、小型・軽量の機器を自宅へ持ち帰っていただき、睡眠時の状態をチェックいたします。

ご自身で指・鼻の下などにセンサーを装着していただき、いびきや呼吸状態、血中酸素飽和度などをモニタリングいたします。

当院では、SASと診断された患者さんを対象にCPAP療法を実施しております。

CPAP療法では毎月診察を受けて、使用状況を医師が確認し、装置が正しく装着出来ているかなどのサポートを行っています。

超音波検査(エコー検査)

超音波検査とは、2万ヘルツ以上の非常に高い周波数の音(超音波)を利用して、画像として映し出す検査です。

超音波は人体に害がなく、痛みもありません。繰り返し検査が可能ですので、安心して検査が受けられます。

心臓・腹部・甲状腺・頸動脈・乳腺・下肢静脈などを観察するために、体表の各部位にゼリーを塗り、超音波の出るプローブと呼ばれるものを当てて検査いたします。

心臓超音波検査 (30分 ~ 60分)

心臓には、心房・心室あわせて4つの部屋と部屋を区切る中隔と弁から成り立っています。

心臓超音波検査では、心房・心室・心筋の壁・弁の形態を見ていきます。

また、心臓は収縮と拡張を繰り返しているので、動きに異常がないかも見ていきます。

血液の流れる方向と速さを測ることによって、弁の異常を調べるのに、カラードプラー法という大変有効な検査方法があります。

心臓超音波検査では、これらの検査を組み合わせて検査を行います。

腹部超音波検査 (15分 ~ 30分)

腹部にはたくさんの臓器がありますが、その中でも、肝臓・胆嚢・腎臓・膵臓・脾臓を中心とした上腹部の臓器の形態を見ていきます。

患者さんの症状にあわせて、膀胱・前立腺・子宮・卵巣をみることもあります。検査当日は食事を抜いていただきます。

これは、胃内に食べ物が残ったり、ガスがたまったりして、肝臓などの臓器がうまく描出できなかったり、また、胆嚢が小さくなり胆嚢の中が見えにくくなったりするのを防ぐためです。

臓器の不調は目に見えない場合が多く、血液検査等で異常を指摘された場合は、一度検査を受けることをお勧めいたします。

甲状腺超音波検査 (15分 ~ 30分)

甲状腺は首にある小さな臓器です。主に大きさ、腫れや腫瘍の有無を確認します。

頸動脈超音波検査 (20分 ~ 30分)

頸動脈は首にある動脈のひとつで、手で首を触ったときに拍動を感じる血管です。

血管壁の厚さ・プラークの有無・狭窄の有無・血流の速さなどを観察することで、動脈硬化の程度を確認いたします。

乳腺超音波検査 (15分 ~ 30分)

乳房に直接プローブを当てて、乳癌・乳腺の良性腫瘍・乳腺症などの有無を観察いたします。

当院では、予約検査となり女性技師が検査を実施いたします。

下肢静脈超音波検査 (60分)

足の付け根から足首までの静脈の狭窄や血栓の有無を確認いたします。

検体検査

患者さんから採取された血液や尿は、次のような検査を行います。

また、当院で検査している一部の検査項目説明書 (PDF)をお配りしております。

必要な方は⑭生理機能検査室窓口スタッフにお気軽にお声をおかけください。

生化学検査

肝機能・腎機能・脂質など、さまざまな項目があります。

GOT(AST)やLDHなど、いろいろな臓器に存在する項目もあるので、ほかの項目とあわせて、どこの臓器が悪いかを判断いたします。

血液学検査

赤血球・白血球・血小板の数や形態観察を行い貧血・多血症、炎症・腫瘍などを調べます。

初診時の基本検査や血液疾患の診断や経過観察などに用いられます。

凝固検査では、血液が固まる機能を調べます。

一般検査

尿中の糖や蛋白、尿から排泄される有形成分(白血球・赤血球・腎臓や尿路系の細胞)などを調べます。

腎・尿路系の疾患や肝臓・内分泌などの器官の機能や病態を把握するのに有用です。

便潜血反応では、消化管からの出血の有無を判定いたします。

免疫・血清・感染症

免疫とは体内にウイルスや細菌などの異物が侵入すると、それらに抵抗する抗体という物質を産生いたします。

血液中に作られたその免疫(抗体)があるかどうかを調べています。

また、悪性腫瘍・ホルモン異常および自己免疫疾患などの疾患を診断するための腫瘍マーカーやホルモンなどの検査を行っています。

新型コロナやインフルエンザ、ノロウイルスなどは迅速キットを利用して検査しています。

輸血検査

大量に出血した時や病気で体内の血液が減少した時に輸血が必要になります。

輸血する人と輸血される人の血液が適合しないと重篤な副作用を起こす為、血液型(ABO式・Rh式)検査、交差適合試験を行います。また、輸血に使われる血液製剤の発注・保管・管理業務を適正に行い、安全な血液を提供しています。

外注 (特殊検査)

当院で行っている院内検査項目は約100種類ありますが、その他に特殊検査と言われる様な検査項目が1500種類以上あります。

院内において検査を行っていない項目に関しては、検査科が窓口となって専門の検査センターに外注しています。

また、細菌検査や身体から採取された細胞を検査する病理検査・細胞診検査においても外注検査となります。

そのため、院内検査と比較すると特殊検査は検査結果の報告日数がかかってしまいますが、専門の検査センターで検査しているため信頼できる検査報告となります。